|

DARC e.V. Offline-Version Klasse E für Ausbilder |

Achtung! Dies ist die Offline-Version nur für Ausbilder des Amateurfunk-Lehrgangs für die Klasse E von Eckart K. W. Moltrecht, DJ4UF, einschließlich des Lehrgangs für Betriebstechnik und Vorschriften. Links ins Internet funktionieren natürlich nicht.

Nicht nur beim Selbstbau von Funkgeräten oder Zubehör, auch beim normalen Funkbetrieb spielt die Messtechnik eine Rolle, nämlich dann, wenn die Leistung des Senders oder die Anpassung an die Antenne ermittelt werden soll. In der Messtechnik unterscheidet man Messen und Prüfen. Prüfen ist das Feststellen der Funktionsfähigkeit einer Anlage mit Hilfe von Geräten. Man kann zum Beispiel mit einer Lampe prüfen, ob Spannung an den Klemmen eines Akkumulators vorhanden ist. Erst mit einem Spannungsmessgerät kann man die Höhe der Spannung auch messen. Zunächst geht es um Grundlagen zur Messtechnik. Die meisten analog anzeigenden Messgeräte funktionieren nach dem elektrodynamischen Prinzip. Dabei erzeugt die zu messende elektrische Größe zwischen dem feststehenden Messwerkteil und dem beweglichen Organ (Bild 17-1) ein mechanisches Drehmoment. Meistens erzeugt der Strom in einer Drehspule, welche in einem konstanten Magnetfeld angeordnet ist, eine entsprechende Kraftwirkung. Der Zeigerausschlag ist proportional zu dem durch die Messwerkspule fließenden Strom.

Prüfungsfrage:

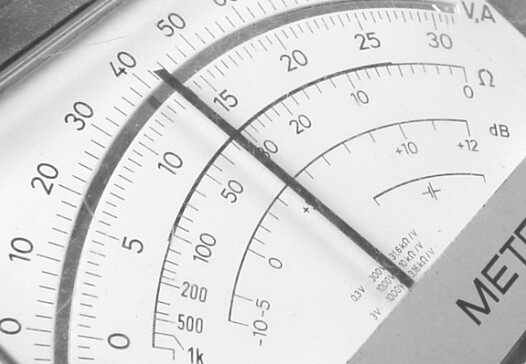

Frage: Wie groß ist die Spannung, die der Spannungsmesser in dem Bild 17-2 anzeigt? Diese Frage ist allein mit der Zeigerstellung nicht zu beantworten. Bei einem Vielfachmessgerät muss der eingeschaltete Bereich (Endausschlag) bekannt sein. Deshalb wird die Frage erweitert. Prüfungsfrage:

Kommentar zu TJ205: Die obere Skala gilt. Ich lese 29,3 Skalenteile von 100 ab. Dann ist die derzeitige Spannung 29,3/100 mal 10 Volt, also 2,93 V. Bei Zeigerinstrumenten treten Ablesefehler auf, wenn man anstatt genau von oben, schräg von der Seite auf die Skala schaut, wie man dies im Bild 17-3 erkennt. Man nennt dies Parallaxenfehler.

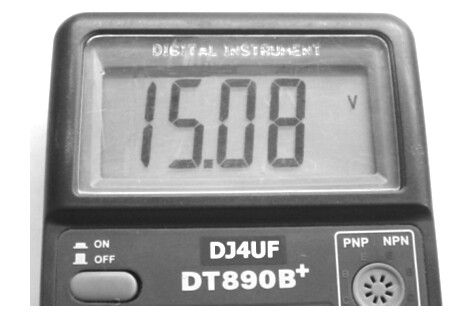

Ein Vorteil digital anzeigender Messgeräte ist, dass Ablesefehler weitgehend vermieden werden. Aber die Messgenauigkeit von billigen Digitalmultimetern ist oft geringer als die von guten analog anzeigenden Messgeräten. Bei digitalen Spannungsmessern ist neben der Genauigkeitsklasse noch die Messunsicherheit der letzten Ziffer der digitalen Anzeige mit ±1 Stelle zu berücksichtigen. Allerdings benötigen digital anzeigende Geräte immer eine Batterie, während es analoge Messgeräte gibt, die rein passiv arbeiten und keine Stromquelle benötigen. Einen weiteren Nachteil haben digital anzeigende Messgeräte. Man kann nicht so leicht den Verlauf einer Spannung oder eines Stroms beobachten, wenn man beispielsweise einen Akku lädt. Man muss sich bei einem Digitalmessgerät immer einen Zahlenwert merken und rechnen, was sich inzwischen geändert hat. Bei der analogen Anzeige kann man die geringfügigen Bewegungen des Zeigers direkt verfolgen. Digitale Messgeräte werden meistens als so genannte Multimeter ausgeführt. Sie dienen außer der Spannungs- und Strommessung auch der Messung von Widerständen, Dioden und häufig auch noch Kapazitäten, Induktivitäten, Leistungen oder Frequenzen (siehe Bild 17-5 nächste Seite).

Mit dem in Bild 17-5 dargestellten Multimeter kann man folgende Größen messen.

Digital anzeigende Multimeter sind im Umgang ziemlich robust. Es ist nicht schlimm, wenn man einen Messbereich überschreitet. Diese Geräte haben meistens mehrere eingebaute Schutzfunktionen. Nur der hohe Strombereich ist häufig ungeschützt. Deshalb gibt es dafür meistens eine eigene Buchse (Bild 17-6). Die Messschnüre steckt man folgendermaßen in die Buchsen. Das schwarze Messkabel kommt immer in den Anschluss COM (common = gemeinsam).

Zur Messung einer Spannung oder eines Widerstandes kommt das rote Kabel in die Buchse V/Ω. Zur „normalen“ Strommessung kommt die rote Messschnur in die Buchse mA (Milliampere). Nur, wenn man größere Ströme im Amperebereich messen will, kommt das rote Kabel in die Buchse 20 A. An dieser Buchse steht dran, dass man die maximal 20 A aber auch nur kurzzeitig (maximal 15 Sekunden lang) messen darf. Wahrscheinlich wird sonst der Messgerätewiderstand (Shunt) zu warm. Außerdem steht „unfused“ dabei, was ungesichert (keine Sicherung) bedeutet. Durch einen zu hohen Strom über 20 A kann man also das Messgerät zerstören. Bei Strommessungen muss man immer vorsichtig sein. Ein wichtiges Kriterium bei digitalen Messgeräten ist die Auflösung. Es bedeutet die kleinste Unterteilung der Anzeige, also welchen kleinsten Wert das Messgerät noch unterscheiden kann. Prüfungsfrage:

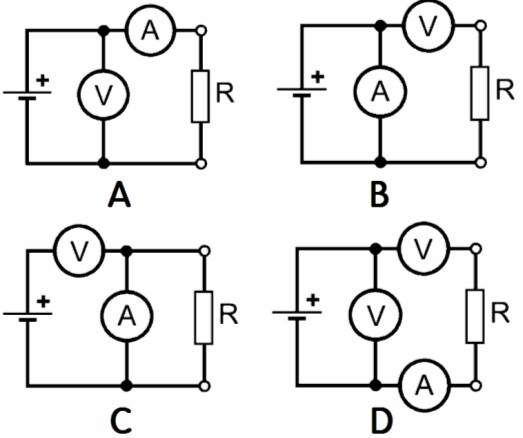

Messgeräte zur Spannungsmessung werden grundsätzlich zur zu messenden Spannung parallel geschaltet. Strommesser müssen in Reihe in den Stromkreis geschaltet werden. Häufig ist das Auftrennen des Stromkreises schwierig, um einen Strom messen zu können. Dann hilft man sich so, indem man an einem vorhandenen Widerstand die Spannung misst und den Strom berechnet. Dies nennt man indirekte Strommessung.

Damit bei einer Spannungsmessung die Messung nicht verfälscht wird, sollte möglichst wenig Strom durch das Messgerät abfließen. Deshalb müssen Spannungsmesser möglichst hochohmig sein. Strommesser dagegen müssen niederohmig sein, damit an ihrem Innenwiderstand nicht zu viel Spannung verloren geht. Prüfungsfrage:

Kommentar zu TJ202: Ein Spannungsmesser ist immer parallel zum Messobjekt anzuschließen und er sollte hochohmig sein.

Kommentar zu TJ201: Suchen Sie die Schaltung, bei der der Spannungsmesser parallel und der Strommesser in Reihe zum Lastwiderstand geschaltet ist. Schaltung B erzeugt über den Strommesser einen Kurzschluss. Bei den Schaltungen C und D kann kein Laststrom fließen, wenn ein hochohmiger Spannungsmesser in Reihe geschaltet ist.

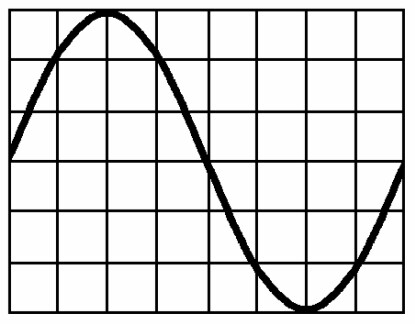

Mit einem Oszilloskop werden Zeitverläufe von Spannungen sichtbar gemacht. Die Anzeige erfolgt entweder mit einer Elektronenstrahlröhre (auch KO Katodenstrahloszilloskop genannt) oder mit einem LC-Display.

Der Wert einer Spannung kann mit dem eingestellten Ablenkfaktor (Y-Amplitude) bestimmt werden. Als Ablenkfaktor wird der Spannungswert angegeben, der notwendig ist, um den Leuchtpunkt um eine Rastereinheit zu verschieben. Der Ablenkfaktor wird durch die Abschwächer beeinflusst und ist von außen einstellbar.

Lösung Mit dem Oszilloskop können Gleich- und Wechselspannungen gemessen werden. Bei Wechselspannungen liest man den Spitze-Spitze-Wert ab, teilt durch zwei und erhält den Spitzenwert und berechnet daraus den Effektivwert (Siehe Lektion 3). Prüfungsfrage:

Kommentar zu TJ203: Zeichen Sie eine Mittellinie ein! Insgesamt sind es 6 Teilungen vertikal, die Hälfte ist drei. Wenn Sie dort eine Mittellinie einzeichnen, können Sie als Periodendauer acht Skalenteile ablesen. 8 ∙ 0,5 ms = 4 ms und 4 ms ergeben 250 Hz. Prüfungsfrage:

Prüfungsfrage:

Messung der PEP-Leistung eines Senders

Bei SSB-Sendern wird meistens die Spitzen-Hüllkurvenleistung angegeben. Das ist der Effektivwert der Leistung für den höchsten Punkt der Hüllkurve, bevor der Sender übersteuert. Zur Messung wird der Sender mit einem Zweitonsignal (das sind zwei gleich große Signale aus dem NF-Bereich) ausgesteuert und an einer 50-Ω-Dummy-Load die Spitzenspannung gemessen oder mit einem Oszilloskop angezeigt.

Lösung: Es werden zunächst die Effektivwerte von Spannung und Strom berechnet. Der Spitzenwert ist die Hälfte von 226 V. û = Umax= 113 V Davon der Effektivwert ist U = 0,707 · 113 V = 80 V. Der HF-Strom durch die Dummy Load ist Die Leistung (immer Effektivwert) beträgt

Prüfungsfrage:

Mit einem so genannten Dipmeter (Dip = Einbruch) kann man Resonanzfrequenzen von Schwingkreisen und Antennen messen. Ein Dipmeter (Dipper) ist im Prinzip ein Oszillator, bei welchem die Schwingkreisspule nach außen geführt wird, um den Schwingkreis dieses Oszillators durch das Messobjekt zu beeinflussen, so dass der Oszillator nicht mehr so gut schwingt. Der Rückgang der Schwingamplitude wird durch eine Anzeige sichtbar gemacht.

Bei der Messung nähert man sich dem Messobjekt vorsichtig und verändert die Frequenzeinstellung am Dipmeter bis man eine Reaktion der Anzeige bemerkt. Dann vergrößert man den Abstand, um eine möglichst lose Kopplung zu erhalten, damit man den Schwingkreis nicht verstimmt. Geeignet ist dieses Gerät, um die Resonanzfrequenz von passiven Schwingkreisen zu ermitteln, beispielsweise von den Traps von Antennen. Präzise Frequenzmessungen sind allerdings mit einem Dipmeter nicht möglich. Die Anzeigegenauigkeit bei einem Dipper ist meist nicht besser als ±2 bis ±5 %. Prüfungsfrage:

Prüfungsfrage:

Prüfungsfrage:

Prüfungsfrage:

Zur Überprüfung der Anpassung des Senders an die Antenne verwendet ein Funkamateur ein Stehwellenmessgerät (SWR-Meter). Was Stehwellen sind und was SWR bedeutet, wurde in diesem Lehrgang in Lektion 10 schon ein wenig beschrieben. Hier folgt noch eine Ergänzung im Rahmen der Messtechnik. Die Formel für die Berechnung des SWR (s) findet man in der Formelsammlung der BNetzA.

Lösung: Wenn die Hälfte der Spannung reflektiert wird, ergibt sich ein Stehwellenverhältnis von 3. Für den Sonderfall, dass keine Hochfrequenz reflektiert wird Ur = 0), ergibt sich folgendes SWR. Bei einem Stehwellenverhältnis von 1 liegt optimale Anpassung vor. Prüfungsfrage:

Ein SWR-Meter besteht im Prinzip aus einem Richtkoppler (siehe Aufbaulehrgang Klasse A Lektionen 16 und 19) mit einer Anzeige für die vorlaufende und die rücklaufende Welle. Man nennt das Teil auch SWR-Messbrücke. Die Anzeige kann ein umschaltbares analoges Messinstrument sein oder es sind zwei Instrumente (eines für Uv und eines für Ur) oder es gibt Geräte mit einem Kreuzzeigerinstrument. Um die Funktionsweise ein wenig zu verstehen, folgt eine Rechenaufgabe.

Diese Berechnung ist nicht prüfungsrelevant. Sie können die Berechnung überspringen und bei der Ableseübung weiter machen. Für Interessierte: Beispiel a) Alle Lösungen: a) 1,22, b) 1,5, c) 2, d) 3, e) 4,9 Trägt man Werte für das SWR in eine Skala eines Messgerätes ein, hat man die Anzeige für ein Stehwellenmessgerät (Bild 17-9).

Lösung: SWR =

Prüfungsfrage:

Kommentar zu TH401: Sie sehen in Bild 17-9, dass bei einem SWR=3 genau 50% der Spannung als Reflexion angezeigt wird. Dies bedeutet auch 50% des Stroms und dies wiederum 25% der Leistung. Siehe auch untere Skala Pref in diesem Bild. Wenn 25% reflektiert werden, werden 75% abgestrahlt. Das Stehwellenmessgerät wird an der Stelle einer Antennenanlage eingeschleift, wo das SWR bestimmt werden soll. Soll die Antenne selbst überprüft werden, setzt man das SWR-Meter zwischen Antennenkabel und Antenneneingang (Bild 17-10 SWR2). Möchte man überprüfen, wie gut der Sender an die gesamte Antennenanlage mit Kabeln und Stecker angepasst ist, schleift man das SWR-Meter an der Stelle SWR1 ein.

Prüfungsfrage:

Prüfungsfrage:

Prüfungsfrage:

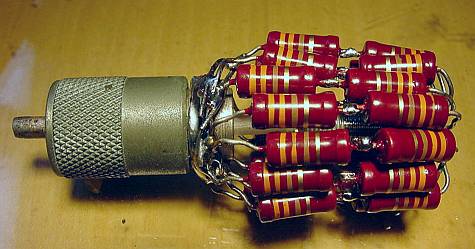

Zur Hochfrequenzmesstechnik gehören nicht nur Messgeräte, sondern auch das

Zubehör. Das wichtigste Zubehör ist der 50-Ohm-Widerstand, den man auch

künstliche Antenne oder Dummy Load (wird englisch ausgesprochen: dammi lohd)

nennt. Wenn Messungen am Sender oder am Zuleitungskabel nötig sind, muss man ja

nicht eine Frequenz dafür belegen. Deshalb schließt man diesen Widerstand an die

Antennenbuchse und „verheizt“ die Hochfrequenz, indem sie im Widerstand in

Wärme umgewandelt wird.

Eine Bauanleitung finden Sie auf Eckarts Homepage ... hier klicken. Nebenbei: Berechnen Sie den Gesamtwiderstand! 330 Ohm + 330 Ohm = Ohm Anzahl? Geteilt durch Anzahl = Ohm (Es sollten zirka 50 Ohm herauskommen.) Jeder Widerstand hat 1 Watt. Mal Anzahl = Watt Dies ist die Dauerleistung. Kurzzeitig (max. 3 s) kann die Dummy Load auch das Zehnfache aushalten.

Prüfungsfrage:

Prüfungsfrage:

Prüfungsfrage:

© Eckart K. W. Moltrecht, aus dem Buch 411 0064 5.Auflage 2007 nach HTML konvertiert

Anhang Formelsammlung zur Prüfung zum Amateurfunklehrgang Klasse E

Hinweis *) Dies ist eine Lektion aus dem Buch Amateurfunk-Lehrgang für das Amateurfunkzeugnis Klasse E von Eckart K. W. Moltrecht, 5. Auflage 2007.

Letztes Update dieser Seite: 28.3.2007 (by DJ4UF) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bild: SWR-Kreuzzeigerinstrument

Bild: SWR-Kreuzzeigerinstrument